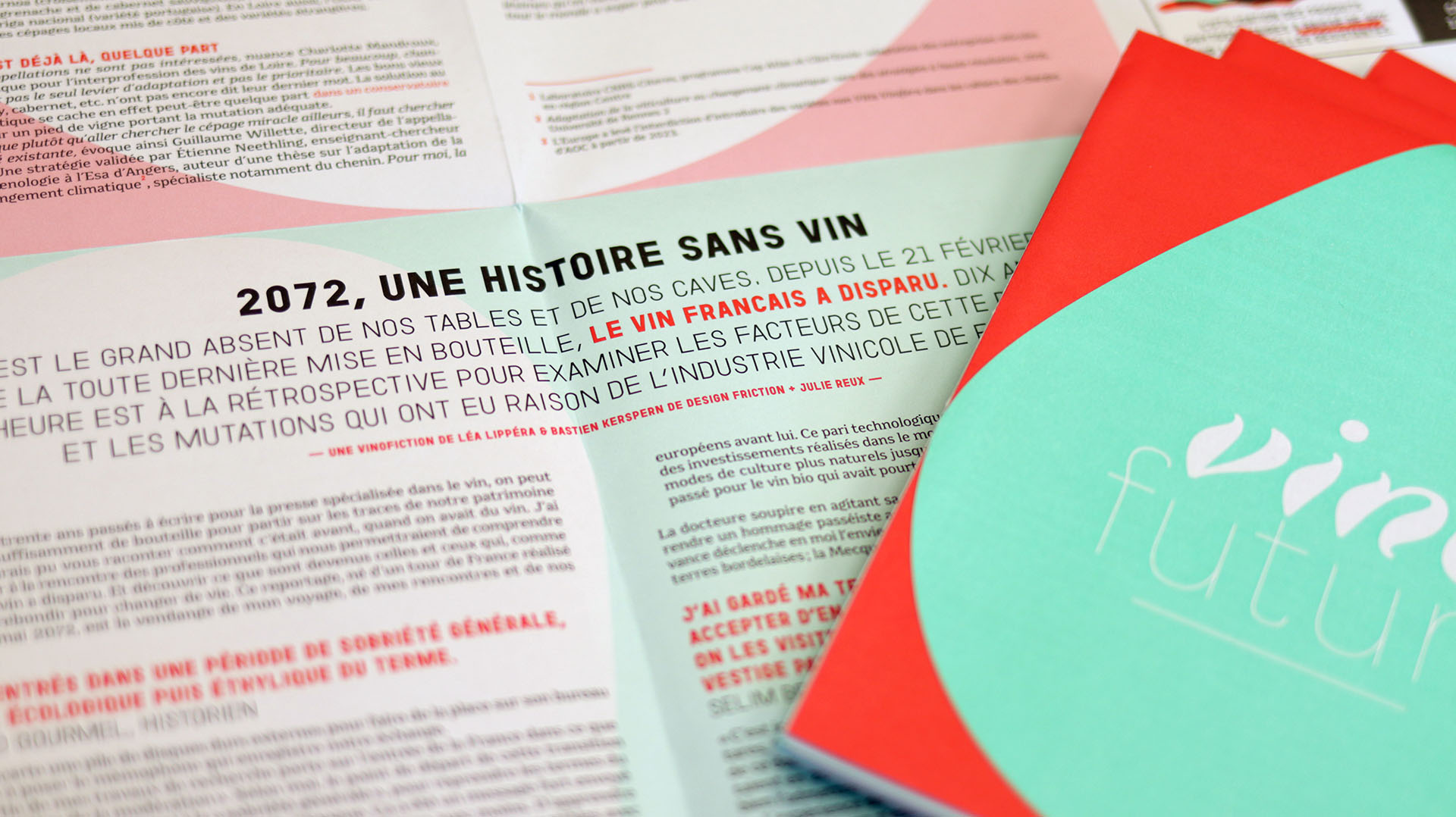

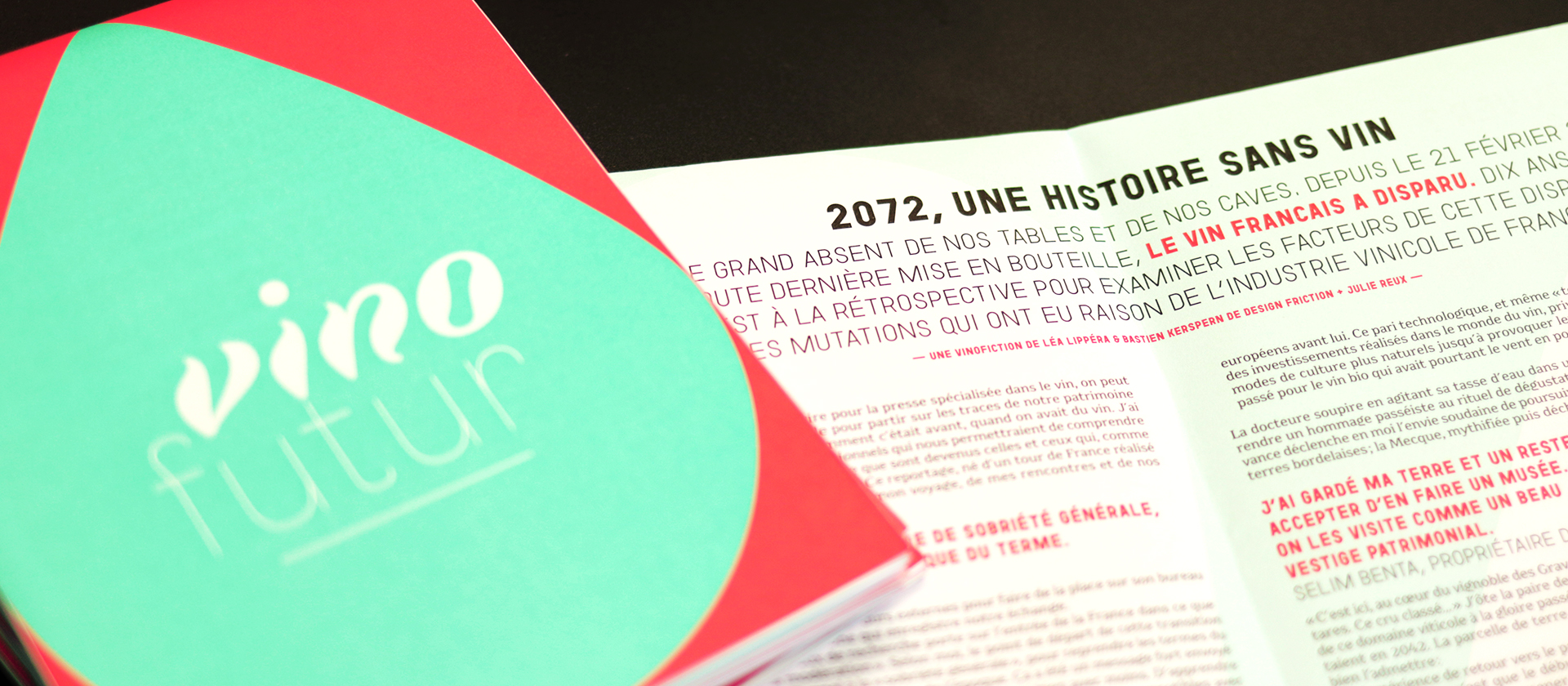

Une histoire sans vin

Avec des si, on mettrait les futurs du vin en bouteille !

La vigne est avant tout une affaire de temps long qui se conjugue au rythme des décennies à venir. Avec ce postulat en tête, il n’est pas surprenant qu’un média comme Vinofutur s’intéresse aux devenirs du vin, un contexte confronté non seulement aux crises écologique et climatique, mais aussi aux évolutions des modes de consommation.

Nous avons eu le plaisir de contribuer à la seconde édition du fanzine en co-rédigeant, aux côtés de la journaliste Julie Reux — experte des questions viticoles et fondatrice de Vinofutur, un scénario spéculant sur la fin progressive du vignoble français et sa reconversion.

Intitulée « 2072, Une histoire sans vin », ce reportage-fiction dresse le portrait de ce qu’est devenue l’ancienne France viticole, dix ans après la toute dernière mise en bouteille de la cuvée de 2062. On y suit le voyage introspéculatif d’une journaliste, autrefois spécialisée dans la presse dédiée au vin, qui parcourt l’Hexagone pour découvrir les tenants et les aboutissants des mutations de l’industrie et de l’artisanat viticoles à travers les témoignages de celles et ceux qui les ont vécues.

Ce tableau, en « robe gris foncée, mais sans sulfites », dresse le portrait d’un futur dans lequel le monde du vin tel qu’on le connaît aujourd’hui n’a pas pu « survivre », mais a su se réinventer et rebondir en vert et contre tout. C’est tout là l’esprit de VinoFutur : provoquer un sursaut chez tous les acteurs de la filière, du producteur au consommateur en passant par les cavistes, pour tenter d’esquiver l’inévitable !

Louise Krief, docteure en climatologie appliquée

— L’urgence climatique n’est malheureusement pas un phénomène nouveau, et de par le passé, la viticulture résistait coûte que coûte. Les choses se sont-elles dégradées au point de lui porter un coup fatal ?

La docteure Krief prend le temps de réfléchir à ma question en sirotant sa tasse d’eau pure, confortablement enfoncée dans un pouf en chanvre. Je laisse courir mon regard sur les murs en granit de sa maison bretonne traditionnelle qui semblent vouloir défier les époques et les aléas météorologiques.

— La hausse des températures et les catastrophes climatiques ont bien sûr joué un rôle dans la mise en péril du secteur viticole. Il faut rappeler qu’en 2050, 70% des domaines viticoles de France ont déjà été perdus à cause de la nouvelle donne climatique. Mais je dirais que le vrai problème a été la solution choisie pour y répondre. On a déployé tout un attirail de technologies de géo-ingénierie pour essayer de contrôler des micro-climats. Des parasols aériens, des canons à ensemencement de nuages pour faire pleuvoir, injection locale de particules de soufre dans l’atmosphère. Et encore je vous fais grâce des idées qui n’ont pas abouti, mais ont un peu plus brouillé la fine frontière entre la science-fiction et l’absurde.

Extrait de

« 2072, Une histoire sans vin »

Mia Silvacane, vigneronne expatriée

— Mia, vous m’entendez ? Je tripote mon micro d’ordinateur qui renvoie un larsen désagréable. Le low-tech c’est le futur, mais aussi, parfois, un peu de la torture.

— Oui, je vous entends parfaitement. Vorkouta n’est plus ce trou paumé et dispose d’une excellente connexion depuis que les oligarques s’y sont installés !

J’ai trouvé le contact de Mia Silvacane en faisant mes recherches sur celles et ceux qui avaient décidé de ne pas abandonner le métier de vigneron. Il leur a fallu quitter la France pour s’installer sur les terres des nouvelles puissances viticoles qui ont pu émerger « grâce » au réchauffement climatique, notamment au Danemark et en Russie.

— Qu’est-ce qui vous a décidée à émigrer dans ce pays de buveurs de vodka ?

— Vous savez les coutumes et les esprits russes se sont peu à peu ouverts à la consommation de vin, au-delà des seules élites. Mais le marché intérieur reste un petit marché au regard du volume des exportations vers des pays comme l’Espagne, où le réchauffement climatique a rendu impossible la poursuite de la viticulture. À l’inverse, la nouvelle donne climatique a encouragé la Russie à développer son industrie vinicole, pour des raisons essentiellement économiques. Mais je dois dire que je n’aurais pas eu l’idée de partir aussi loin de ma Bourgogne natale si on n’était pas venu me chercher !

Extrait de

« 2072, Une histoire sans vin »

Benjamin Coste, marchand d’euphorie

— Goûtez-moi celui-ci. J’ai paramétré la dose correspondant à votre gabarit.

Le Nantais me tend une paille en inox dont l’extrémité est reliée à un conteneur tubulaire semblable à ceux que l’on trouve dans les échoppes de liquides en vrac.

— Pas d’inquiétude, il y a un revêtement salivophobe et antibactérien sur la paille, bien entendu.

J’aspire le liquide soyeux. Quelques instants plus tard, je suis bercée par une sensation d’ivresse joyeuse, semblable à celle que l’on ressentait jadis après un premier verre de rosé bu en terrasse un soir d’été.

— Un bon cru n’est-ce pas ? Je parle de « cru » par abus de langage, bien entendu. Ça reste un produit synthétisé en laboratoire, bien entendu.

Je me sens parfaitement bien. Son tic de langage glisse sur moi sans même m’agacer. Il poursuit et je l’écoute avec complaisance et félicité.

— Bien entendu, ce qui est très apprécié, c’est le mode de consommation résolument convivial du cumvivol. On place le tube sur la table, au milieu du cercle d’amis, et on se fait passer la paille comme pour un narguilé. C’est à la fois euphorisant et ludique.

— Bien entendu, approuve-je avec sincérité.

— Il n’y a pas d’accoutumance, pas d’impact sur la santé des consommateurs ni sur la planète. C’est même une potion écolo-magique dans la mesure où le cumvivol joue un rôle de lubrifiant psychologique dans notre transition énergétique radicale : il aide à prendre du recul sur sa situation avec détachement. À accepter de se contenter du minimum, à moins consommer, à oublier les tracas quand il le faut et à faire corps ensemble face à l’adversité.

Et en effet, je me sens prête à faire face à toute sorte d’adversité.

Extrait de

« 2072, Une histoire sans vin »