Les imaginaires de la sobriété énergétique

Les imaginaires de la sobriété énergétique, alliés et adversaires d’une nécessaire transition

Quelles sont les représentations hégémoniques, émergentes et divergentes, qui influencent notre vision de la sobriété énergétique ? Quels imaginaires seraient à investiguer pour faire émerger les leviers d’une sobriété énergétique souhaitable et désirable ?

C’est la question posée par l’Agence Régionale Énergie Climat d’Île-de-France (AREC) dans sa volonté de créer une culture commune autour d’une sobriété énergétique choisie, juste et innovante pour la région francilienne.

En collaboration avec nos complices du cabinet Auxilia-Chronos, nous avons mené une étude entre sociologie et Design Fiction pour offrir des clés de projection à même de mobiliser les élus, les services et les acteurs opérationnels sur le sujet d’une sobriété appliquée. Or cette mobilisation générale ne saurait faire l’économie d’une prise de conscience du poids des imaginaires dans la définition de ce que serait une sobriété énergétique « désirable ».

Dans un premier temps, l’étude s’est attachée à identifier, analyser et raconter une diversité d’imaginaires de la sobriété énergétique pour, in fine, en questionner l’influence. Comportements individuels comme collectifs, innovations techniques, mais aussi sociales, influences des croyances et cultures, modes de gouvernance et de résistance, ces différentes facettes de la sobriété énergétique ont été examinées, avec en fil rouge la question des représentations et des valeurs, qu’elles soient partagées ou non. Pour ce faire, l’analyse des contributions de 14 ateliers menés par l’AREC et une série d’entretiens d’acteurs et experts de la sobriété ont permis d’esquisser et de challenger une première typologie d’imaginaires.

Le succès des désinfluenceurs

Les influenceurs ayant investi les réseaux sociaux ont été l’emblème d’une société d’hyperconnexion et d’hyperconsommation, portée à son paroxysme. L’évolution impulsée par le Grand Renoncement voit l’émergence d’un contrepied : le règne des désinfluenceuses et désinfluenceurs.

Ces personnalités médiatiques détournent les codes du buzz pour raconter et incarner des success-stories de la sobriété. Leur mode de vie « en toute simplicité » est soigneusement exposé et mis en scène pour inciter leur audience à se détacher du fantasme de l’ascension sociale et à refuser la consommation excessive.

Dans un registre plus positif, les désinfluenceurs font la promotion de l’esprit du faire soi-même (DIY), ainsi que l’éloge d’une certaine esthétique du réparé et du rapiécé devenue le nouveau standard du « beau », notamment en matière de mode vestimentaire.

La dernière tendance portée par les désinfluenceurs consiste à promouvoir les fêtes du démantèlement, les fameuses D-Party. Ces rassemblements visent à démanteler, voire démolir, des éléments identifiés par les conventions citoyennes de désinnovation comme étant sujets à renoncement. On citera notamment les emblématiques D-Party dédiées au débitumage participatif des cours de récréation.

Cependant, d’autres désinfluenceurs controversés et radicaux vont plus loin, désignant publiquement des réfractaires au renoncement. Lors de live, ces promoteurs du renoncement invitent leur audience de followers à s’adonner au sabotage vertueux des biens et activités de ces cibles pour forcer leur transition vers plus de sobriété.

Les désinfluenceurs sont la figure de proue d’un mouvement plus large qui infuse dans toutes les entreprises de la région : le démarketing. Plus qu’un phénomène de mode, ce sigle recoupe l’ensemble des stratégies visant à décourager certains comportements et à réduire l’attirance ou la demande pour certains produits et activités.

Extrait du récit

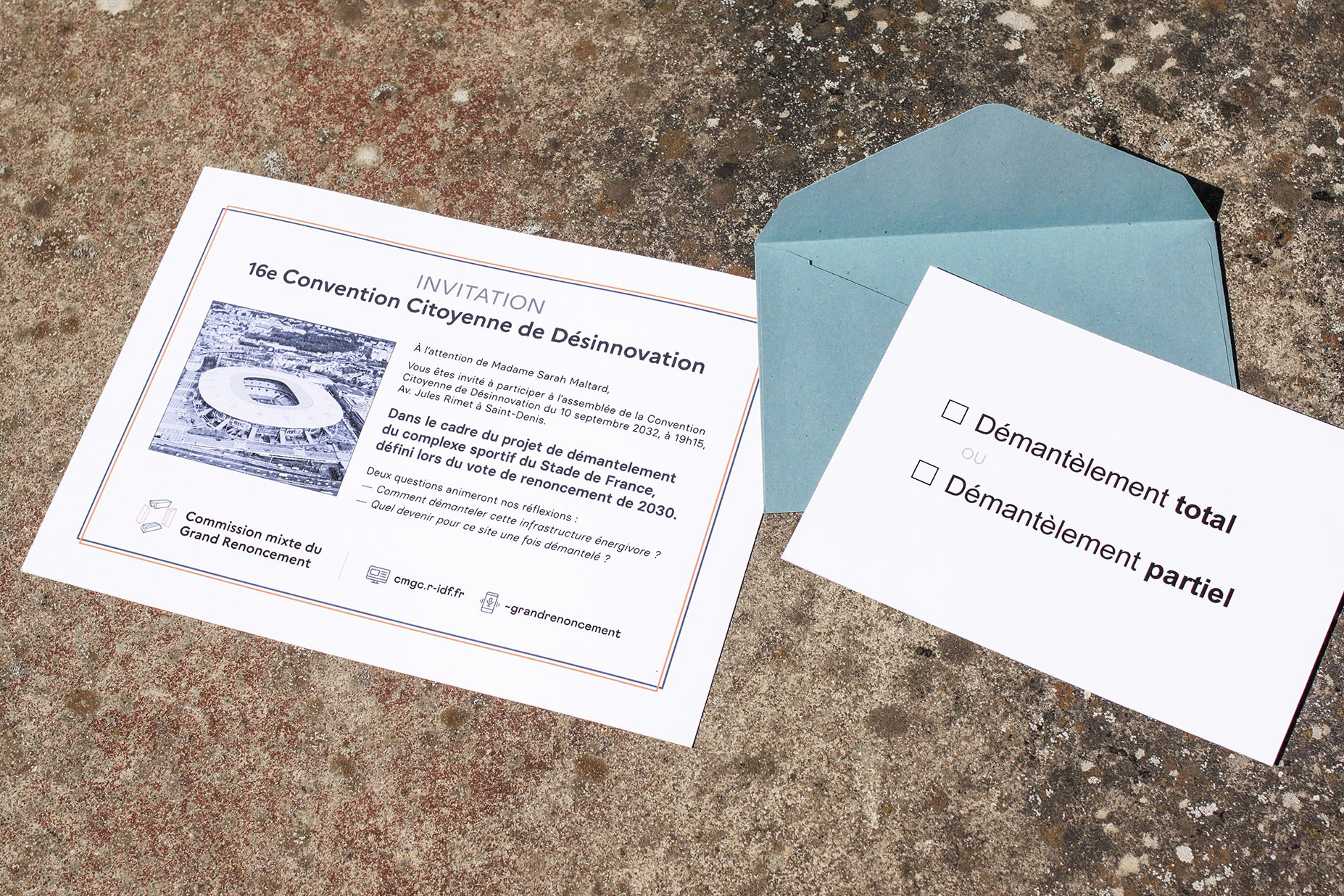

Le Grand Renoncement

↑ Le Grand Renoncement

L’invitation à participer à une convention citoyenne de désinnovation, dans le cadre du renoncement au complexe sportif du Stade de France et de son démantèlement.

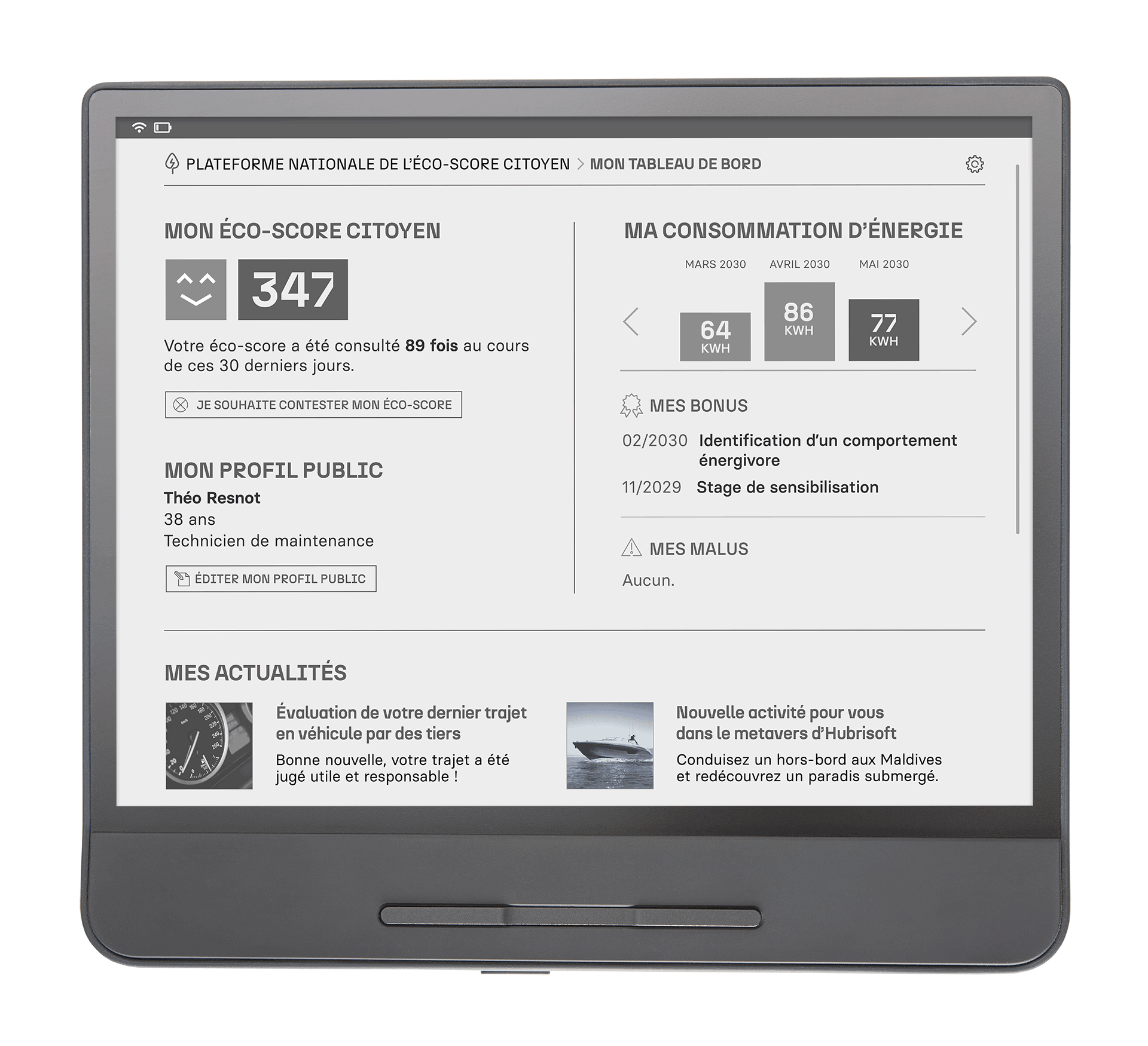

La sousveillance populaire

Sur l’ensemble du territoire francilien, comme dans le reste de l’Hexagone, le principe de « sousveillance » prime : les classes les plus défavorisées disposent d’un droit de regard et de contrôle sur les comportements des classes les plus riches ; dont on sait qu’elles sont aussi les plus énergivores. C’est donc une surveillance par le « bas », par les classes en situation de précarité, qui s’exerce au quotidien. La pression constante de millions d’yeux est suffisante pour — le plus souvent — rectifier des consommations de ressources jugées excessives.

Dans les faits, les stratégies populaires de désincitation peuvent prendre plusieurs formes pour accentuer la pression exercée par le bas : la pratique du « name and shame » est un moindre mal, la diabolisation des comportements ostentatoires est devenue la norme, et l’exigence d’une saisie des biens et des avoirs pour freiner une surconsommation est désormais une démarche citoyenne aussi institutionnalisée que banalisée.

Une exemplarité énergétique des élites est par ailleurs exigée : tout mandat d’un dirigeant issu du secteur privé, d’un élu ou d’un administrateur public peut être révoqué si son comportement de sobriété n’est pas en adéquation avec les objectifs d’auto-limitation. Ainsi, l’incohérence de choix politiques ou économiques, les gaspillages financiers ou encore les excès énergétiques sont vus comme une marque d’hypocrisie, ou pire, un signe de corruption.

Extrait du récit

Auto-limitation sousveillée

↑ Auto-limitation sousveillée

Le tableau de bord de l’éco-score citoyen d’un habitant de l’Île-de-France.

Les experts de la sobriété

Et si l’immigration, notamment celle des réfugiés politiques et climatiques, était une opportunité insoupçonnée pour un « transfert de savoirs stratégiques en matière de résilience énergétique » ?

C’est le parti-pris du Département régional de recherche en résilience énergétique (le DRRRE) qui s’appuie sur les savoirs des réfugiés en provenance d’Afrique Subsaharienne, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud/Sud-Est.

Les exilés ont (sur)vécu avec peu, ou pas, d’électricité et de biens lors de leur périple, comme dans leur quotidien passé. Cette expérience — souvent traumatisante — se voit valorisée et leur permet de s’intégrer plus facilement à la société en Île-de-France. Pour cause, les réfugiés sont considérés comme des « experts en sobriété » ; des spécialistes capables d’évaluer notre dépendance aux énergies sur la base de leur vécu, et de conseiller les acteurs privés comme publics dans leur transition frugale.

Extrait du récit

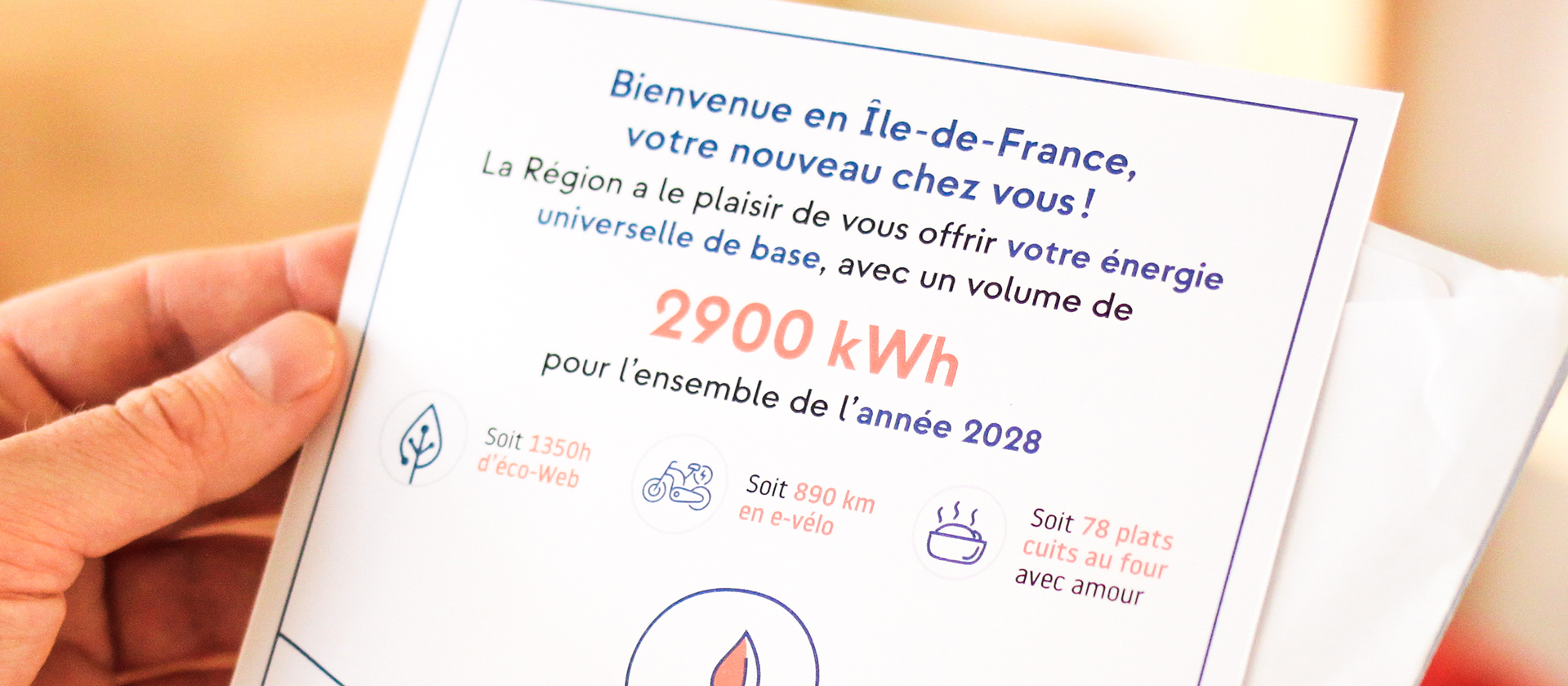

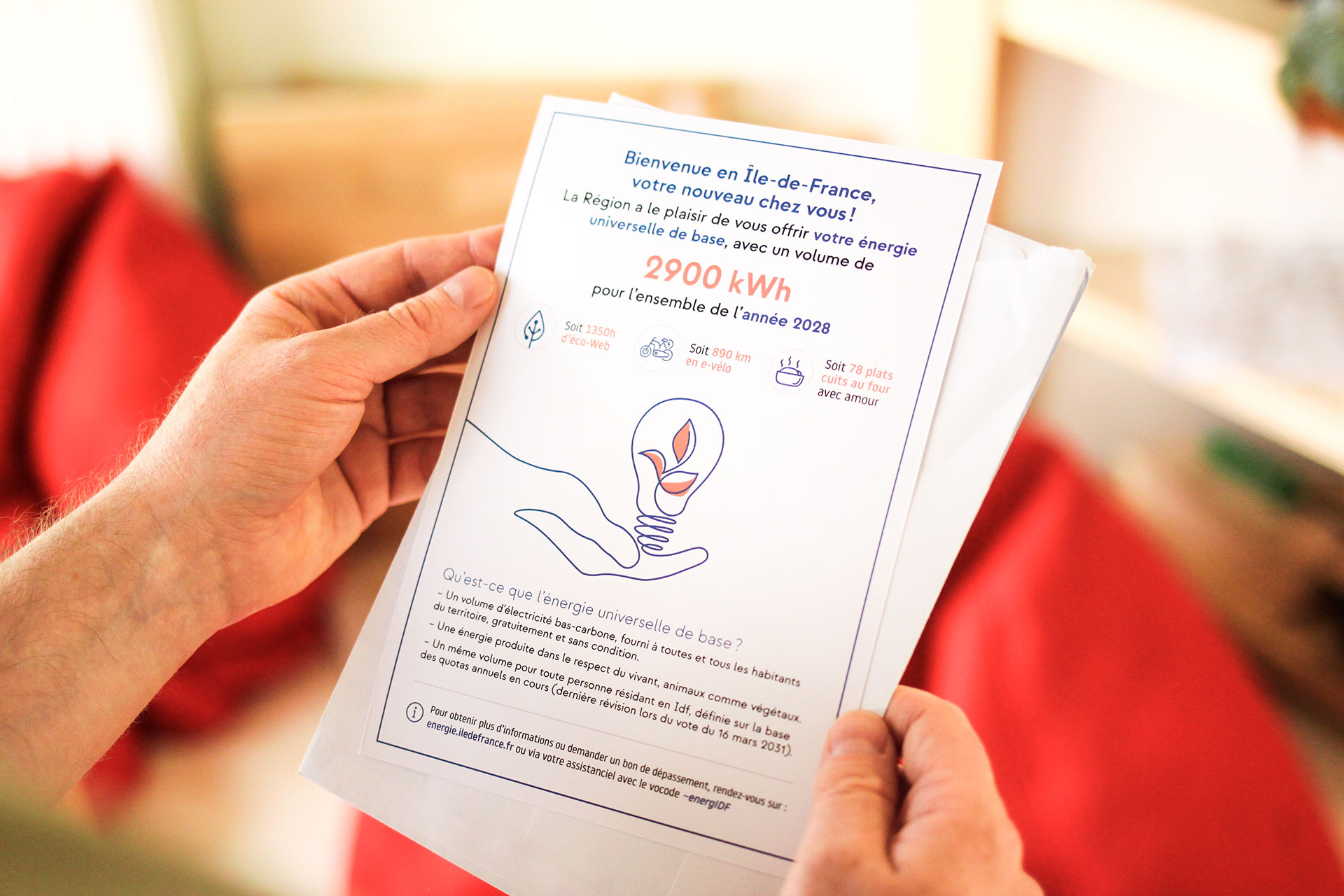

La justice énergétique

↑ La justice énergétique

Le prospectus accompagnant l’ouverture des droits à l’énergie universelle de base, offerte à un nouvel habitant s’installant en Île-de-France.

Le second temps de cette étude s’est appuyé sur cette matière première des imaginaires pour développer trois scénarios spéculatifs. Ancrés de 2028 à 2032, ils proposent une vision du quotidien en Île-de-France si tel ou tel imaginaire de la sobriété énergétique devait imposer :

- Le Grand Renoncement, sous l’angle des imaginaires de la décroissance et de la réparation.

- L’auto-limitation sousveillée, sous l’angle des imaginaires du techno-solutionnisme et de la croissance verte.

- La justice énergétique, sous l’angle des imaginaires de la justice sociale et de la résilience.

Le travail de mise en récit et de prototypage des futurs possibles de la sobriété énergétique s’est doublé d’une mise en débat de ces perspectives, au cours d’un atelier participatif en mai 2022.

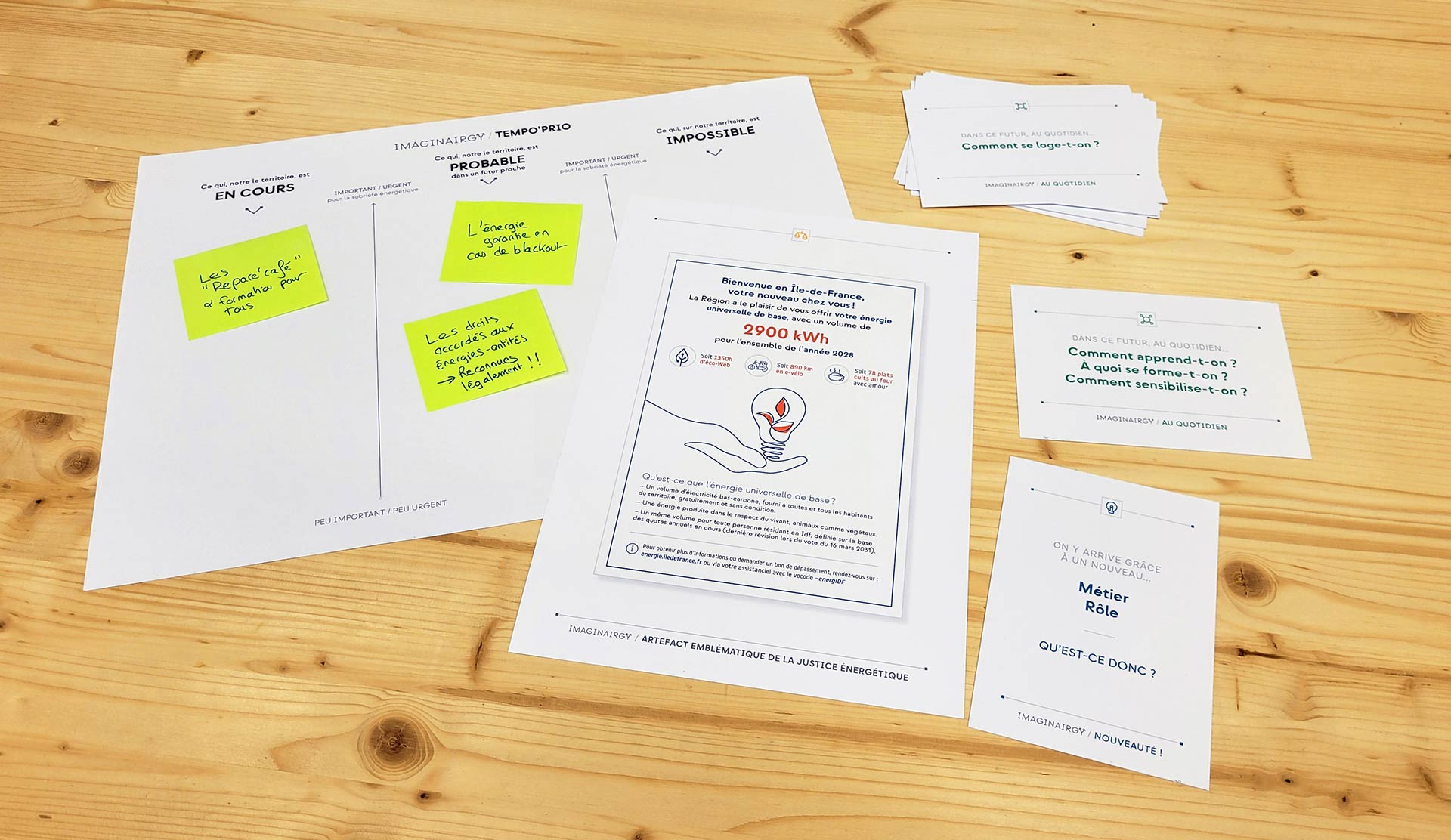

Sur la base des scénarios jugés préférables lors de cette mise en débat, nous avons ensuite conçu Imaginairgy, un kit ludique pour outiller et essaimer la suite de la démarche de l’AREC.

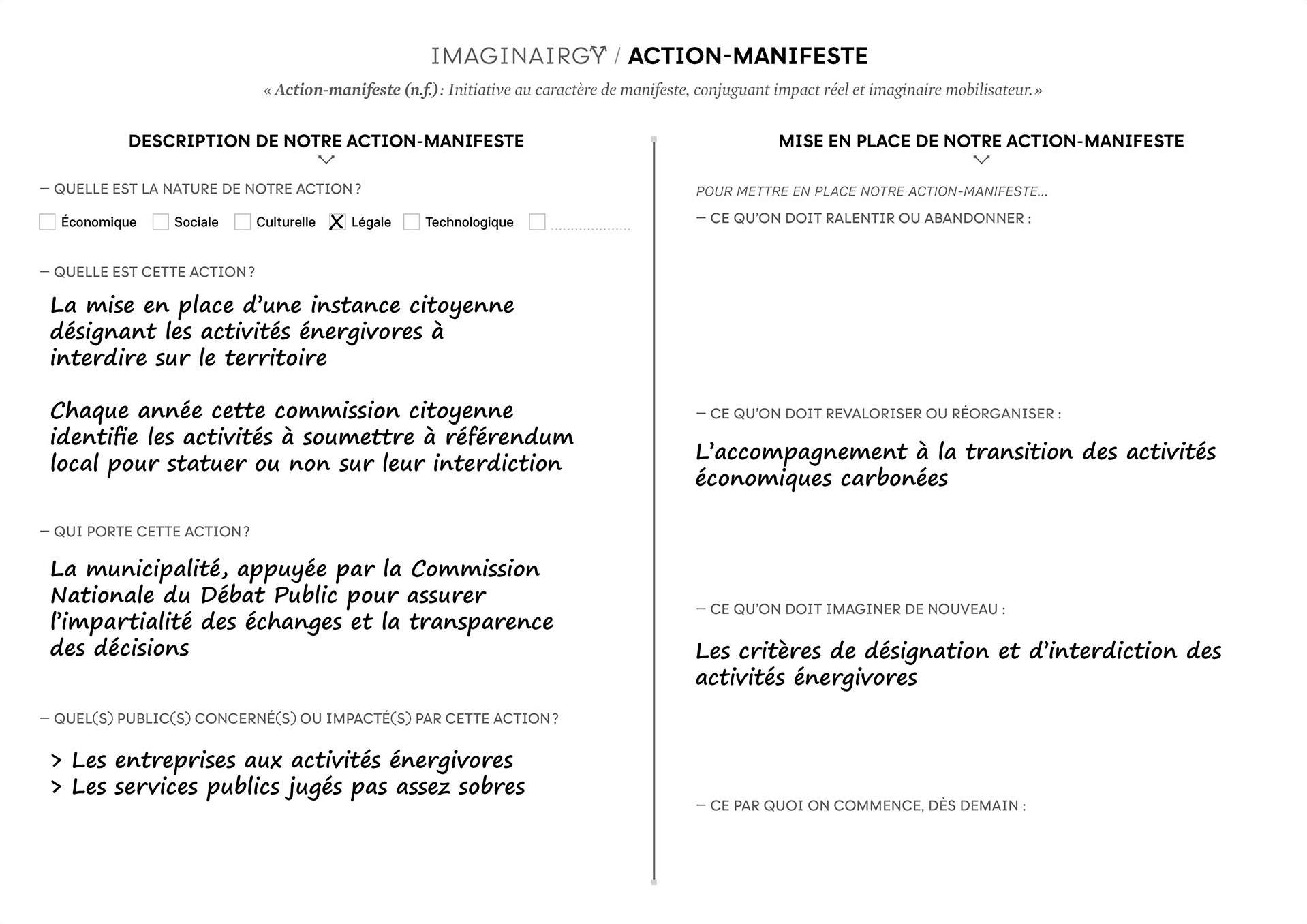

Véritable extension des travaux de l’étude, Imaginairgy propose, le temps d’un atelier de spéculation créative et réflexive, de se réapproprier les imaginaires et les scénarios pour inventer les mesures, solutions et autres initiatives locales qui ont permis d’aboutir à une sobriété énergétique acceptée et plébiscitée dans chaque futur. De manière plus opérationnelle, la seconde partie de l’outil fait atterrir ces fictions spéculatives dans le présent, en identifiant des actions-manifestes à mettre en place dès aujourd’hui pour plus de sobriété, à travers des initiatives à l’impact concret et à l’imaginaire mobilisateur.

Cette exploration fait donc le pari de l’appropriation ascendante plutôt que celui de la prescription descendante. Plus que des recommandations, nous avons souhaité développer cette étude comme un outil polyvalent dont les collectivités et acteurs territoriaux — et en premier lieu l’AREC — peuvent se saisir ; que ce soit pour imaginer, critiquer ou concrétiser son propre récit de la sobriété énergétique ou afin de s’interroger sur les leviers à activer et les barrières à lever, ainsi que sur les impulsions à développer au plan régional pour s’engager dans une transition pérenne.

↑ Le kit Imaginairgy rouvre les trois fictions et suggère aux collectivités d’effectuer le « dernier kilomètre de la spéculation » en réfléchissant à la manière dont chaque imaginaire transforme leurs activités ou territoires.

↑ Les fiches Action-manifeste aident à formaliser des leviers d’imaginaire applicables à la sobriété énergétique des collectivités franciliennes.